概要・本レポートの目的

埼玉県内の最新(2022~2024年頃)の開業(起業)件数・廃業件数について、地域(市区町村)・業種別に統計を整理し、その現状と課題を分析します。

特に開業支援事業とかかわる必要性が高い業種をランキング形式で示すことで、地域経済や産業支援施策の今後の方向性を検討するための材料を提供します。

地域別(市町村別)の開業・廃業状況(令和3年までの平均)

県内自治体ごとの開業率・廃業率上位自治体を一覧とグラフで示します。

吉川市、さいたま市中央区、川口市などが高い開業率を示しており、一方で廃業率も高水準の自治体が多く、事業の入れ替わりが活発な地域が見受けられます。

| 自治体(開業率上位) | 開業率 | 自治体(廃業率上位) | 廃業率 |

|---|---|---|---|

| 吉川市 | 8.2% | 吉川市 | 7.9% |

| さいたま市中央区 | 6.2% | 川口市 | 7.8% |

| 川口市 | 6.3% | さいたま市中央区 | 7.1% |

| さいたま市浦和区 | 6.1% | 和光市 | 6.8% |

| 和光市 | 6.5% | さいたま市浦和区 | 6.6% |

| ふじみ野市 | 4.2% | 熊谷市 | 6.2% |

| さいたま市桜区 | 5.3% | 春日部市 | 6.0% |

| 新座市 | 5.3% | 上尾市 | 5.8% |

| 三郷市 | 4.0% | 入間市 | 5.8% |

| 蕨市 | 5.5% | さいたま市緑区 | 6.1% |

業種別の開業率・廃業率(平成28年~令和3年平均)

業種大分類ごとの開業率・廃業率をまとめたものです。情報通信業や電気・ガスなどのインフラ、専門サービス業で開業率が高い一方、飲食や小売・サービス業では廃業率も高く、入れ替わりの激しい業種であることが分かります。

| 業種 | 開業率 | 廃業率 |

|---|---|---|

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 15.8% | 3.9% |

| 情報通信業 | 12.5% | 6.7% |

| 学術研究・専門・技術サービス | 7.6% | 5.4% |

| 医療・福祉 | 6.0% | 4.5% |

| その他サービス | 5.9% | 4.5% |

| 運輸・郵便業 | 5.7% | 4.4% |

| 不動産・物品賃貸 | 5.7% | 5.1% |

| 建設業 | 4.6% | 4.9% |

| 金融業・保険業 | 5.1% | 5.2% |

| 教育・学習支援 | 4.5% | 6.1% |

| 卸売・小売業 | 4.1% | 6.0% |

| 宿泊業・飲食サービス | 4.2% | 7.8% |

| 生活関連サービス・娯楽業 | 3.3% | 5.5% |

| 製造業 | 2.5% | 4.6% |

| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 2.6% | 2.6% |

| 複合サービス事業 | 1.3% | 1.8% |

- 開業率が高い:情報通信業、専門サービス、インフラ業

- 廃業率が高い:飲食・宿泊業、教育・小売

- 業界入れ替り活発:新技術系/消費者向けサービス業中心

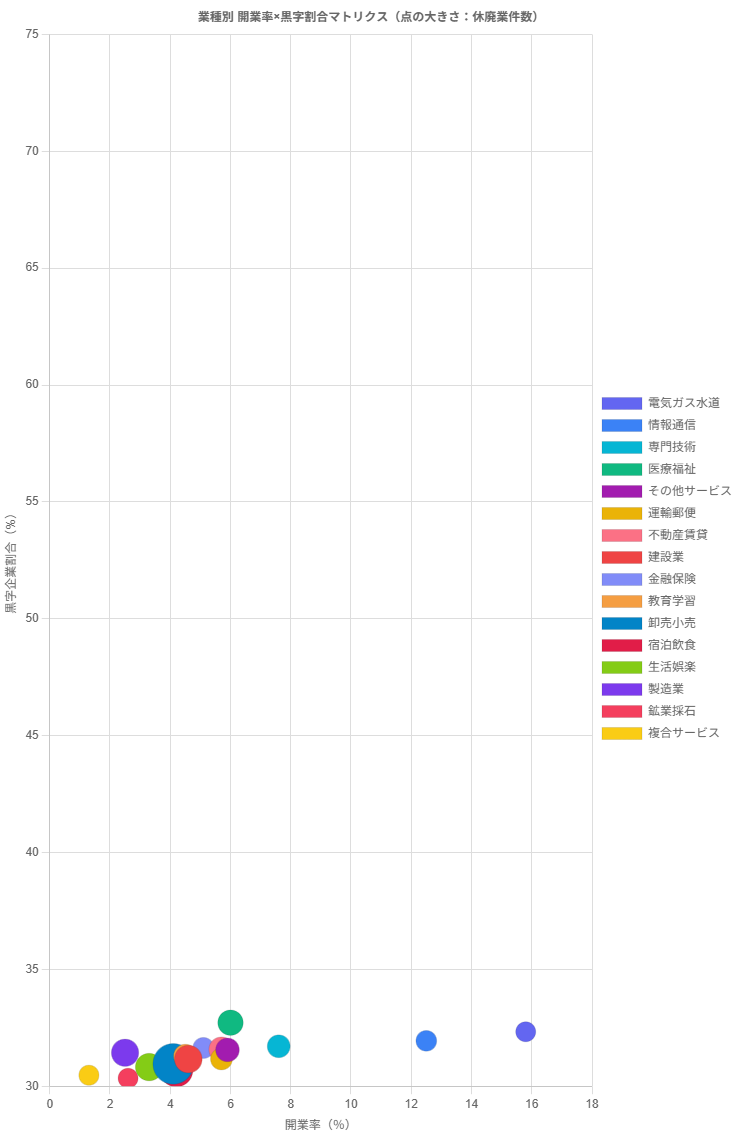

開業支援事業とのかかわりが特に必要な業種ランキング・マトリクス

開業率、黒字企業割合(成長性)、休廃業件数の多さを加味した独自スコアを用い、「開業支援の必要性」が高い業種をランキング・マトリクス(四象限)で図示します。

※開業支援必要性スコアは、開業率、黒字企業割合、休廃業・解散件数(規模調整)から総合経営コンサルタントいなかんが独自算出。

| 順位 | 業種 | スコア | 補足 |

|---|---|---|---|

| 1 | 卸売・小売業 | 25.8 | 件数規模が巨大かつ廃業率高 |

| 2 | 宿泊業・飲食サービス | 20.2 | 開業・廃業率高、持続支援重要 |

| 3 | 建設業 | 17.9 | 地域下支え、休廃業も多い |

| 4 | 医療・福祉 | 16.1 | 成長性高・今後も社会的ニーズ |

| 5 | 製造業 | 15.3 | 雇用基盤で黒字も多い |

| 6 | 生活関連サービス・娯楽業 | 13.7 | 入れ替わりが特に激しい |

| 7 | 不動産・物品賃貸 | 11.8 | フローは低いが潜在市場大 |

| 8 | 学術研究・専門サービス | 8.1 | 開業率高いが小規模 |

| 9 | サービス業(他に分類) | 7.4 | 裾野広げやすい |

| 10 | 情報通信業 | 6.2 | 開業率No.1層、成長も黒字も多 |

地域経済の特徴と開業支援への示唆

- 埼玉県は首都圏の一大人口集積圏であり流入人口とともに小売や飲食・サービス業の創業が活発。しかしこれら業種は廃業率も高く、政策的な持続支援がとりわけ重要。

- 情報通信・専門サービス業が開業率・黒字ともに高く、ICTやデジタル技術関連で新規チャレンジを促しやすい環境。

- 医療福祉など社会インフラ業種は今後の需要増加が見込まれ、開業・持続サポート双方の充実が求められる。

- 地域によっては廃業率が高く後継者難も課題であり、市町村ごとの支援体制と拠点形成が必要。

今後も「柔軟な起業支援」と「持続・承継サポート(M&A/第三者承継)」両輪での政策設計が、地域経済の安定とダイナミズム維持に有効であることが、本分析から示唆されます。

参考文献・出典

- 中小企業庁「2024年版 小規模企業白書」

- 埼玉県「産業と雇用のすがた(令和6年度版)」

- 帝国データバンク「M&A等に関する埼玉県企業調査」

- 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター

- その他 統計局・経済産業省公開データ 等